ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСКОВА

Возникновение Пскова

Страна, занимаемая ныне Новгородскою и Псковскою губерниями, в древнейшие времена была населена различными ветвями Финского или Чудского племени, среди которого, быть может, попадались и некоторые ветви Литвы. В течении длинного ряда веков эти народы оставались совершенно неизвестными истории.

В течении длинного ряда веков эти народы оставались совершенно неизвестными истории.

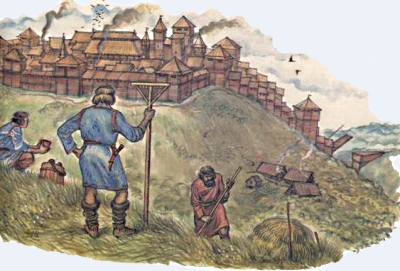

В середине первого тысячелетия нашей эры на землю нынешней Псковщины пришли, с далёких берегов Дуная, предки средневековых псковитян, славяне — кривичи. Появление нового, смышлёного и даровитого племени не могло не отразиться на жизни туземцев.

Часть их совершенно слилась со Славянами, растворившись в новой, более сильной народности; другая добровольно подчинилась политической власти новых пришельцев;  с третьей установились мирные отношения добрых соседей.

с третьей установились мирные отношения добрых соседей.

Но наиболее стойкие из финских племён вступили со Славянами в ожесточенную борьбу, длившуюся несколько столетий. Таковы были племена, жившие к югу от Финского залива, в Эстляндской и Лифляндской губерниях. В первой из них обитали Эсты, а во второй Ливы. Те и другие в летописях известны под общим названием Чуди.

Кривичи

Эсты и Ливы были ближайшими соседями Кривичей с севера и севера-запада. Далее жил другой, не менее упорный враг – полудикая Литва. Таким образом, с севера, запада и отчасти юга Кривичи были охвачены сплошным полукольцом враждебным кольцом, борьба с коим явилась их уделом. Исторический смысл её заключался в стремлении Кривичей овладеть сначала всем Чудским озером, а затем достигнуть берегов Балтийского моря.

Таким образом, с севера, запада и отчасти юга Кривичи были охвачены сплошным полукольцом враждебным кольцом, борьба с коим явилась их уделом. Исторический смысл её заключался в стремлении Кривичей овладеть сначала всем Чудским озером, а затем достигнуть берегов Балтийского моря.

Много веков человек жил на этой земле, но все же она оставалась очень слабо освоенной. Лишь кое-где, у берегов рек и озер, были разбросаны небольшие селения финского племени чуди и проникших из Прибалтики летто — литовцев.

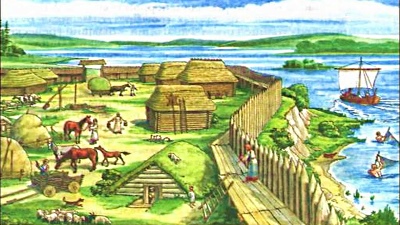

Нетронутые, непроходимые дикие леса расступались только у водоемов и глубоких топей да на отложившихся в некоторых местах бесплодных толщах песков. Пробираться по этому краю на дальние расстояния можно было лишь водными путями. Главным из них служила широкая полноводная река, названная славянами Великой. По ней ладьи кривичей  спускались с юга на север, а по ее притокам расходились в стороны — к западным и восточным пределам будущей псковской земли.

спускались с юга на север, а по ее притокам расходились в стороны — к западным и восточным пределам будущей псковской земли.

Сельское хозяйство – основа экономики Кривичей

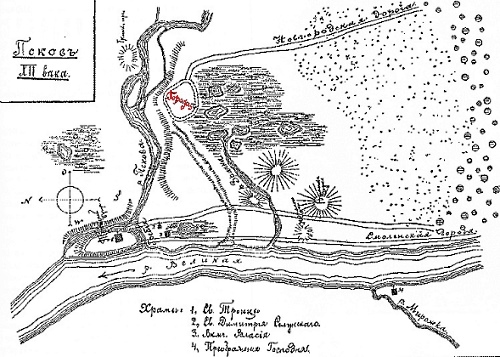

Выше того места, где ныне стоит город Псков, лесные дебри отступали от берегов Великой. Здесь широкие пространства были заняты гигантскими песчаными наносами. А ниже по течению, вблизи впадения в Великую реки Мирожи, пески переходили в обширную богатую растительностью местность, изрезанную ручьями, оврагами, прудами, болотами и холмами. Самым высоким из холмов был мыс у слияния реки Псковы с Великой.

вблизи впадения в Великую реки Мирожи, пески переходили в обширную богатую растительностью местность, изрезанную ручьями, оврагами, прудами, болотами и холмами. Самым высоким из холмов был мыс у слияния реки Псковы с Великой.

Славяне назвали его Кромом. Под его крутыми скалистыми склонами плескались речные воды, и только к узкому южному краю примыкал пригорок — место будущего Довмонтова города. Понижаясь к югу, пригорок сменялся низиной, простиравшейся от Великой до Псковы. За низиной шла цепь возвышенностей, в которую входило высокое место у Псковы, известняковая гряда у берега Великой, а между ними возвышение, известное в древности под названием Городца (ныне на этом месте стоит церковь Михаила Архангела).

Южнее этих высот, примерно на месте нынешней Профсоюзной улицы, пролегало старое русло пересохшей речки, получившее название Усохи. Еще дальше, в междуречье Псковы и Великой, вплоть песков, раскинулась местность с разнообразной почвой и рельефом — кое-где низкая и сырая, кое-где возвышенная, сухая, местами ровная, местами холмистая.

вплоть песков, раскинулась местность с разнообразной почвой и рельефом — кое-где низкая и сырая, кое-где возвышенная, сухая, местами ровная, местами холмистая.

Кривичи выбирали живописные возвышения

Примерно такой же характер носила местность, расположенная за Псковой и названная позднее Запсковьем. Выбирая места для поселений, кривичи облюбовали живописные возвышения, выходившие к широкой красавице Великой, защищенные водой и болотистыми низинами, расположенные в окружении плодородных земель и сочных пойменных лугов.

Давно уже была высказана мысль о том, что на Городце славяне поселились раньше, чем на Крому. Пока это предположение не проверено археологами. Но само название Городца свидетельствует о том, что в дофеодальные времена на нем существовал укрепленный поселок. Неизвестно, был ли он старше Кромского или нет, но Псков, по-видимому, вырос не из одного Крома, а в результате развития двух или даже нескольких поселений.

Вероятно, уже в первой половине X века определилось постоянное место торга (там, где он оставался до 1510 года). С торгом было связано место поклонения языческим богам. Когда в конце X века языческие капища заменяли христианскими храмами, первым был построен храм Троицы на Крому, а вторым — Власия на Торговище.

поклонения языческим богам. Когда в конце X века языческие капища заменяли христианскими храмами, первым был построен храм Троицы на Крому, а вторым — Власия на Торговище.

К X веку, по всей вероятности, уже установились направления важнейших сухопутных дорог, связавших поселения на месте будущего Пскова с окружающими землями. Эти дороги определили потом расположение главных улиц города. Так уже в те времена намечались основные вехи будущей планировки Пскова и слагались такие характернейшие черты его композиции, как парадность западного «фасада» города и доминирующее значение Крома.

В X веке у дорог, соединявших Торговище и Кром с окрестностями, разрасталось скопление дворов ремесленников. Судя по результатам археологических разведок, застроенная площадь вышла в это время уже за пределы будущего Старого Застенья. Можно считать, что Псков тогда стал городом, но его посад по характеру застройки напоминал скорее сельское поселение.

разрасталось скопление дворов ремесленников. Судя по результатам археологических разведок, застроенная площадь вышла в это время уже за пределы будущего Старого Застенья. Можно считать, что Псков тогда стал городом, но его посад по характеру застройки напоминал скорее сельское поселение.

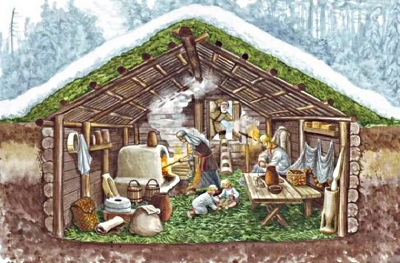

Раскопки в Старом Застенье показали, что в X веке улиц там еще не было, дворы были рассыпаны в беспорядке и связывались между собой лишь узкими пешеходными мостками. Все строения были деревянными. Жилищами основной массы жителей посада служили небольшие избушки, срубленные из круглых бревен. В состав дворов входили постройки для домашнего скота и других надобностей семейств, не порывавших с сельским хозяйством.

На Крому и, возможно, в Городце были, конечно, и дворы знати, отличавшиеся обширностью, более сложной композицией и более крупными постройками. Расположение Пскова на основной транспортной артерии края и естественная защищенность его Крома способствовали превращению  Пскова в центр развития ремесла и торговли, а затем в стольный город псковского княжества.

Пскова в центр развития ремесла и торговли, а затем в стольный город псковского княжества.

После нападения на Псков полоцкого князя Рогволда, то есть после 977 года, укрепления Крома, вероятно, были значительно усилены. За ними разместился двор первого псковского князя Судислава, княжившего с 988 по 1036 год, а близ княжего двора, надо полагать, расселилась княжеская дружина. Может быть, именно с этого времени укрепление на Кромской горе стало называться Детинцем.

На псковском посаде, наверное, уже появились «лавицы» — постоянные сооружения, служившие для перехода через топкие места.

В XI веке псковский посад превратился уже в настоящее городское поселение. Местами его постройки вышли за пределы будущего Среднего города. Дворы образовали сплошную правильную застройку улиц.

Улицы стали замащиваться деревянными настилами, применялся дренаж и другие способы осушения почвы, позволявшие занимать под поселение сырые участки. Наряду с главными складывалась сеть второстепенных улиц и переулков. Обычные жилища были по-прежнему очень простыми по планировке, состояли из одного помещения в бревенчатом срубе с очагом или печью, лавками у стен и большим столом со скамьями в стороне, противоположной входу. Крыша для тепла засыпалась землей. Дым от печи выходил в отверстие в крыше. Окошки представляли собой щели, задвигавшиеся деревянными заслонками.

Наряду с главными складывалась сеть второстепенных улиц и переулков. Обычные жилища были по-прежнему очень простыми по планировке, состояли из одного помещения в бревенчатом срубе с очагом или печью, лавками у стен и большим столом со скамьями в стороне, противоположной входу. Крыша для тепла засыпалась землей. Дым от печи выходил в отверстие в крыше. Окошки представляли собой щели, задвигавшиеся деревянными заслонками.

О характере архитектурных украшений, типичных для новгородско-псковской земли того времени, можно судить по найденному при раскопках в Новгороде в 1953 году обломку резного столба.  Он покрыт сложной по рисунку и довольно мелкой резьбой. Изображения сказочных существ сочетаются в ней с очень свободно скомпонованным затейливым плетеным орнаментом.

Он покрыт сложной по рисунку и довольно мелкой резьбой. Изображения сказочных существ сочетаются в ней с очень свободно скомпонованным затейливым плетеным орнаментом.

Рассматривая этот обломок, нельзя не вспомнить описаний древнеславянских языческих храмов с их резными, ярко расписанными изображениями фантастических зверей, птиц и людей. Резьбой и, вероятно, росписью украшалась и мебель, состоявшая главным образом из столов и скамей, а также деревянная утварь.

Древнеславянские языческие капища

Живописным богатством отличались дворы, принадлежавшие представителям верхов укрепившегося в то время на Руси феодального общества. Каждое из жилых, хозяйственных и парадных приемных помещений на этих дворах ставилось в виде особого здания.

Отдельные срубы устраивались для летних и зимних спален; отдельно строились залы для пиров — гридницы, самостоятельно сооружались и терема. Все они соединялись между собой крытыми переходами.

Жилые помещения поднимались на подклети, переходы между ними были висячими. Для подъема на переходы сооружались особые постройки с лестничными всходами, называвшиеся сенями. Указания летописей говорят, что такие холодные постройки, как сени и терема, поднимались над землей на деревянных столбах. Многие из хозяйственных построек, в их числе конюшни, житницы, кладовые для меда (бретьяницы) и имущества (скотницы, клети), челядни, поварни, тоже соединялись переходами.

Бревенчатые стены жилых срубов кое-где прорезались очень маленькими оконцами. Сени же, терема, переходы открывались наружу рядами проемов, украшенных резными обрамлениями. Гридню русские былины часто называют «светлой». Это говорит о том, что она освещалась большим количеством проемов.

Все эти, очень разные по объемам и обработке постройки объединялись в свободную асимметричную композицию.

украшенных резными обрамлениями. Гридню русские былины часто называют «светлой». Это говорит о том, что она освещалась большим количеством проемов.

Все эти, очень разные по объемам и обработке постройки объединялись в свободную асимметричную композицию.

Сложное сочетание объемов, богатая игра светотени, причудливый силуэт, умелое использование дерева в декорации, местами резной (а кое-где, может быть, и раскрашенной), придавали таким дворам необычайную живописность. Вокруг они огораживались высоким частоколом из бревен с заостренными концами и замащивались деревянными помостами. Ворота этих дворов, вероятно, имели красивую обработку.

В то время в Пскове, несомненно, были гражданские общественные здания. Псков XI века делился уже на пять концов и, следовательно, наряду с общегородским вечем существовали кончанские организации и кончанские сходки. Один из авторов, описывавших древнеславянские города, упомянул о постройках, в которых славяне «имели обычные свои собрания и совещания... сходились пировать и рассуждать о важных делах...» Внутри были «вокруг скамьи и столы». Разумеется, такого рода зданий не могло не быть, хотя бы по одному, в каждом из псковских концов.

Псков того времени, насколько мы можем его себе представить, отличался очень характерным обликом. Среди множества деревянных строений, в числе которых были обширные и богато украшенные дворы, должно быть, совершенно терялись две деревянные, скромные по размерам и отделке церкви города — Троицкая и Власьевская. На длинных главных улицах и в переулках встречались лишь гражданские постройки. За пределами посада были рассыпаны только дворики ремесленников. Такой ярко выраженный светский облик города отражал его внутреннюю жизнь.

отличался очень характерным обликом. Среди множества деревянных строений, в числе которых были обширные и богато украшенные дворы, должно быть, совершенно терялись две деревянные, скромные по размерам и отделке церкви города — Троицкая и Власьевская. На длинных главных улицах и в переулках встречались лишь гражданские постройки. За пределами посада были рассыпаны только дворики ремесленников. Такой ярко выраженный светский облик города отражал его внутреннюю жизнь.

Христианство, вводимое феодальными верхами, укоренялось тогда на Руси чрезвычайно медленно. Народ относился к новой религии враждебно, не желал оставлять старых привычек и верований, глубоко связанных со всей его жизнью и с явлениями родной природы. Даже феодальной верхушке Руси христианство было чуждо. Слагавшиеся тогда городские обычаи сплетались не с христианскими обрядами, а с остатками языческих. В повседневный быт христианство еще не начало проникать, и это отражалось на всем виде города.

Развитие ремесленного производства и рост торговли в XII веке превратили Псков в большой и богатый город. Во второй половине XII века в Пскове появились первые каменные здания. Недалеко от Крома, на месте будущего Довмонтова города, князь Авед-Дмитрий построил храм в честь Дмитрия Солунского. Следующий каменный храм был возведен уже по заказу церковного владыки — архиепископа Новгорода и Пскова Нифонта.

Следующий каменный храм был возведен уже по заказу церковного владыки — архиепископа Новгорода и Пскова Нифонта.

Желая утвердить в Пскове прочный оплот пропаганды христианства, он основал Спасо-Мирожский монастырь, в котором около 1156 года создал соборный храм. Место для монастыря было выбрано в небольшом отдалении от города, на другом берегу Великой, у устья реки Мирожи.

Современный Псков сохранил не только древние башни и церкви, но и более позднюю губернскую архитектуру. Псковичи каждый день проходят мимо городских особняков, усадеб, доходных и купеческих домов, построек Земского банка, каторжной тюрьмы и военных казарм, но вряд ли задумываются о том, что именно скрывается за современными фасадами зданий.

Речь пойдёт о прошлых и настоящих историях владений купцов Гельдта, Сафьянщикова, Батова, Викенгейзера, Хмелинского,  о домах Земского и Городского банков, апартаментах вице-губернатора Перовского и помещика Брылкина, губернаторском доме и здании Кадетского корпуса, а также о многих других псковских особняках, построенных в XIX - начале XX вв.

о домах Земского и Городского банков, апартаментах вице-губернатора Перовского и помещика Брылкина, губернаторском доме и здании Кадетского корпуса, а также о многих других псковских особняках, построенных в XIX - начале XX вв.

Псков сохранил немало памятников старины. Его архитектурный облик за последние полтора века значительно изменился. Между тем каждое старинное здание – это страничка в истории города.

В них происходили события – обыденные и важные, жили люди – малоизвестные и знаменитые. Естественно желание узнать, увидеть, как раньше выглядел город. Впрочем, в старинном городе и современные строители стараются почувствовать традиции прежней застройки.